「經過保護處理,提升益生菌N倍存活率!」

「多層防護技術,益生菌的鎧甲級防護」

「世界級專利,百億活菌完美直達!」

您是否也看過以上廣告文宣,對它感到好奇?市面上許多益生菌品牌,近年來紛紛將「包埋技術」作為行銷亮點?它被塑造成一種能大幅提升菌株存活率的頂尖科技,彷彿擁有獨家專利,就等於掌握了品質的絕對保證。

事實上,包埋技術,結合了保護劑概念,最初的發展,也是為了解決益生菌粉末在生產過程中易結塊、產生粉塵等問題,以提升產線的穩定性。在此基礎上,衍生出如今我們所熟知的隔絕水氣、抵抗酸鹼、甚至強化定殖等重要功能。因此,與其將包埋技術視為一種神乎其技的「黑科技」,不如將它理解為一項「品質管理的基礎工藝」。接下來,就讓我們一同深入探索,這項技術的真正內涵與原理。

什麼是益生菌的「包埋技術」?

益生菌和維他命、礦物質不一樣,它們是活的微生物。這也意味著它們在生產、運送、保存等歷程中,必須通過水氣、氧氣的環境大考驗。進入人體之後,還要面對「胃酸、膽鹽、消化酵素」的多重大魔王關卡,如果沒有任何防護措施,有些菌株在短短幾分鐘內就會大量死亡。即便是某些能在PH值較低的酸性環境中生長的嗜酸乳桿菌,也未必能維持穩定活性。

包埋技術,其實已經算是「基本配備」,是一套確保產品品質的標準作業流程。簡單來說,就是以天然或合成的高分子材料(常見材料如多醣、澱粉、藻酸鹽或明膠),為益生菌裹上一層保護膜,以製程來說,為什麼必須這麼做呢?

✔提升穩定性

益生菌粉末非常細,容易吸濕結塊。包埋後能有效防潮、防結塊。

✔便於生產加工

處理過的粉末流動性更好、不易產生粉塵,大幅提升自動化產線效率。

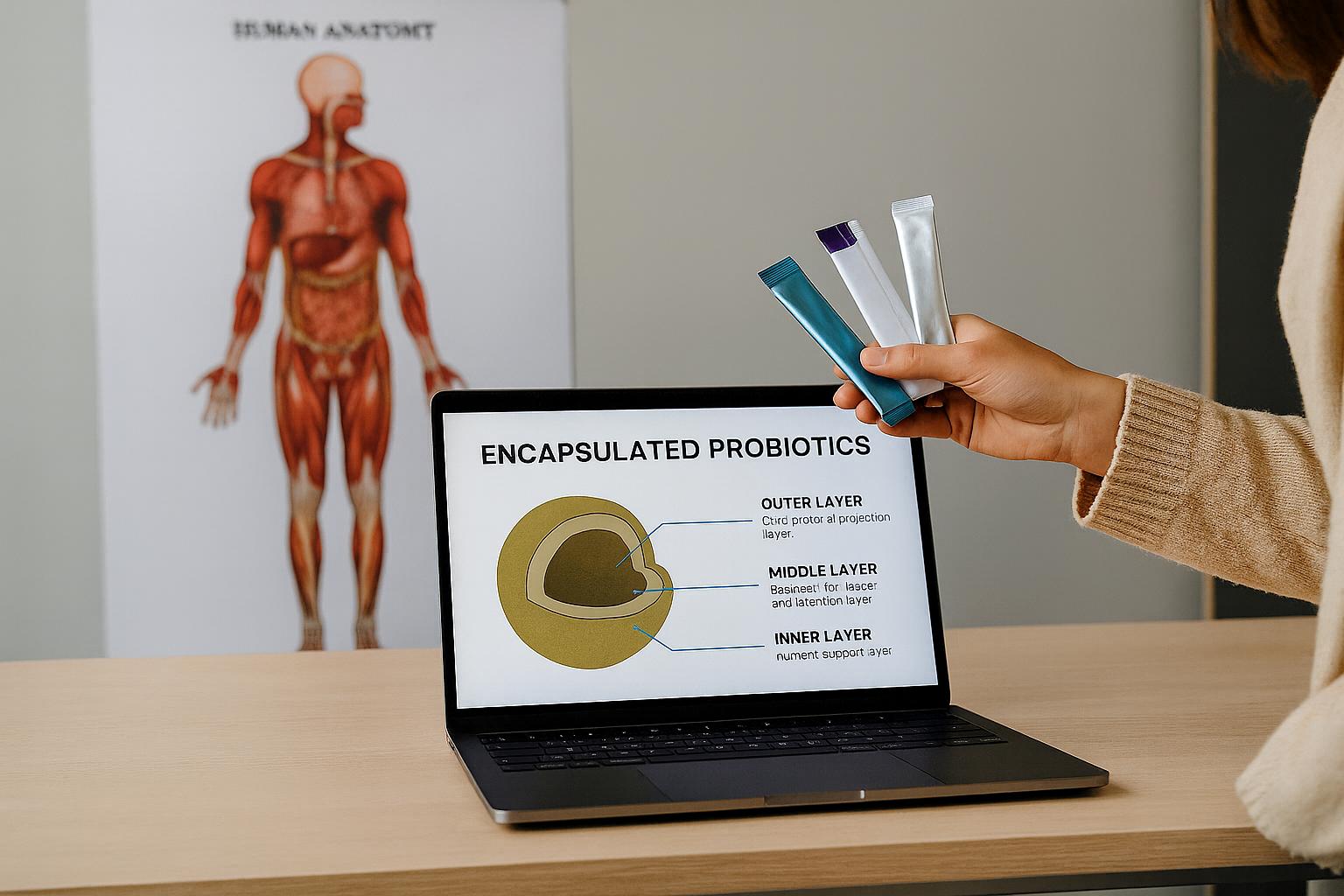

其次,益生菌有了防護膜後,就能達到隔絕水氣、氧氣、抗酸鹼,幫助它們維持穩定性與活性。而一個多層包埋系統,通常具備以下三層防護,會根據不同的技術有些許的差異:

外層(環境與酸鹼保護層)

使用複合寡糖、多醣類,形成最外層的保護膜,就像防護型外套,可抵禦濕氣、氧氣,以及消化道的酸鹼挑戰。

中層(活性維持與釋放層)

使用特殊結構蛋白(如酪蛋白)、胺基酸包覆物等材料,就像機能上衣,確保益生菌在經過胃酸膽鹽後仍能保持活性,並能在正確位置釋放。

內層(營養支持層)

使用特殊分子非還原糖類、營養補給物質,就像特殊材質的內衣,呵護益生菌為它提供營養,帶著能量與養分(如益生元、特殊糖類),讓菌在腸道能存活、繁殖,提高定殖率。

數據會說話,包埋技術對益生菌穩定性的科學實證!

包埋技術雖然延長了益生菌的活性與壽命,但科學研究告訴我們,仍有許多變數,可能影響最終結果。

| 研究案例 | 使用菌株 | 條件 | 實驗結果 |

| 雙層包埋益生菌室溫存活實驗 | 植物乳桿菌 Lactiplantibacillus plantarum ATCC 8014 | 初始菌數:10億 儲存溫度:25-28°C 儲存時間:1-6個月 | ▲未包埋菌株,室溫 3 天內即快速死亡。 ▲包埋菌株,原本的10億菌數 室溫保存1個月後,剩餘約1,000萬活菌數。死亡率為99%。 存放6個月後,剩餘至少30萬的活菌數。死亡率為99.97%。 但相比未包埋菌株,仍能顯著提升室溫下存活率。【1】 |

| 包埋益生菌 儲存穩定性實驗 | Lactobacillus plantarum LP67 | 初始菌數:100% 儲存溫度:37°C 儲存時間:1-4週 | 在實驗一開始 (第0週),有包埋及未包埋的菌株存活率都是100%。 ▲未包埋菌株的存活率下降得非常快,在第一週後就只剩下不到30%,到第四週時已接近0%。 ▲包埋菌株的存活率則較穩定,在第四週仍保有將近20%的活性。 簡單舉例,100億的菌數在37°C的環境下存放4周,會剩下20億(存活率20%,死亡率80%)。 |

由上面的科學研究中可以發現,包埋技術的確可以提升益生菌的存活率,這證明了包埋技術是益生菌產品的「入場券」。沒有這項基礎技術,益生菌暴露在空氣、濕氣與環境壓力下,會迅速死亡,產品根本不具備商業價值。

「既然大家都有包埋,那麼真正決定產品優劣的決勝點在哪裡?」

包埋技術是入場券,而「控溫」與「時間」才是決定勝負的關鍵

既然包埋技術已成為業界的基礎門檻,這份表格的價值就在於,它赤裸裸地揭示了僅有「基礎包埋」是遠遠不夠的。一個益生菌產品的最終成敗,取決於如何應對「儲存溫度」和「儲存時間」這兩大無可避免的現實挑戰。

1. 溫度是過濾器,篩選出益生菌的真正實力

益生菌的休眠狀態,是一種極其脆弱的生命平衡。而高溫,就是打破這個平衡最暴力的外力。

想像一下,夏日的物流貨車車廂,在烈日曝曬下,內部溫度輕易就能飆升至攝氏45度、50度甚至更高。這對益生菌而言,無異於一場持續數小時的高溫桑拿。

基礎的包埋是無法抵抗這種長時間、壓倒性的熱能灌入。熱量會穿透包材,最終穿透包埋層。

這種高溫造成的傷害是永久性且不可逆的。它不是讓益生菌「暫時睡著」,而是直接導致其「死亡」。一旦發生,即使消費者後續將產品放入冰箱,也無法讓這些已經陣亡的菌株起死回生。

因此,無論產品的包埋技術多麼先進,只要它在倉儲或物流的某個環節,經歷了這樣一場高溫突襲,其內部的有效菌數就已經遭受了無法挽回的重創。

2. 時間是放大鏡,凸顯了初始品質與儲存條件的重要性

這意味著,即使是採用了高性能包埋技術的產品,如果沒有良好的溫控(全程低溫),在長達一兩年的貨架壽命裡,其活性耗損依然是個必須正視的問題。

(1)採取替代方案:正視耗損,並提前做出補償

這是一種「緩衝策略」。針對耗損的必然性,但透過預先填充數倍的菌量,來確保即使在時間的消磨下,最終的活菌數依然能高於其承諾的有效劑量。這是對消費者的一種保證。

但是對於特定族群,要注意過量的菌數可能導致的不適狀況。

(2)策略性的產品週期管理:縮短有效期限

這是一種反其道而行之的精品化策略,體現了品牌對「新鮮度」的極致追求。

縮短產品的生命週期,意味著大幅減少了時間對產品的耗損。

例如設定業界標準的兩年有效期限,品牌方可以將有效期限縮短為一年,甚至半年。

無論哪種路徑,其核心都是在承認「單有基礎包埋是不夠的」這個事實。因此,消費者在選擇時,不應只滿足於「有包埋」的宣稱,更應該去探究品牌方是如何透過更卓越的技術或更嚴格的溫控,來真正解決溫度與時間這兩大變數所帶來的挑戰。

包埋技術的常見迷思Q&A

Q1. 包埋越多層越好嗎?

並不是。包埋越來越多層的原因,是不少廠商會比較競品對手的包埋層數,再以包埋更多層的作法申請技術專利。事實上除了包埋所使用的材料略有不同之外,效果大同小異,如果廠商無法提供公正的科學實驗數據,多層就只是個噱頭。消費者要注意,這些廣告手法背後的陷阱,層數越多,防護效果卻沒差很多,反而無形中攝入更多不必要的添加物!

Q2. 益生菌需要低溫保存嗎?

益生菌特別怕熱,因為高溫會破壞細胞結構和活性的關鍵酵素,加速活性流失。因此建議低溫保存,有助延長壽命與保持活性。使用包埋技術,雖然可以隔絕水氣、氧氣,讓益生菌以較高存活率,通過胃酸、膽鹽的考驗,但想像一下,「包埋層」就像衣服,即便是涼感機能材質,高溫仍可能穿透外套,影響到菌體。菌數在時間與溫度的影響下,仍會不斷衰減,低溫保存,是保持品質穩定的上上之策!

參考資料: